click to view

RADIOATTIVITA’ E DURABILITA’

DEI PAVIMENTI INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO POGGIANTI SU TERRENO

I pavimenti industriali in calcestruzzo sono esposti nell’estradosso alle aggressioni ambientali e nell’intradosso possono essere molto spesso esposti alla permeazione degli atomi (con dimensione nanometrica) del gas Radon invisibile, insapore e inodore attraverso le cavità della porosità capillare (con dimensione micrometrica) della pasta cementizia che avvolge gli aggregati. Quando i pavimenti si trovano all’interno di edifici industriali il Radon provoca un forte aumento di radioattività. Le persone che inalano grossi volumi di Radon sono esposte al grave rischio di sviluppare un tumore ai polmoni.

click to view

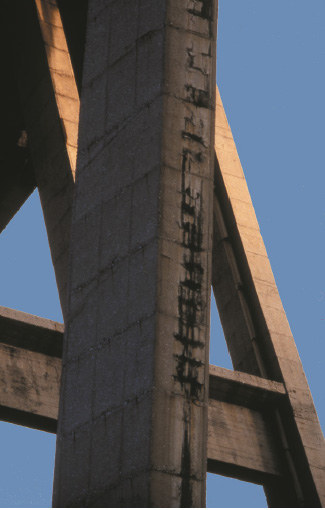

LA RIDUZIONE DIFFUSA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO

Interventi leggeri e a basso impatto basati su materiali compositi

Questo articolo illustra come i materiali innovativi compositi a matrice polimerica (FRP) possano rappresentare una valida soluzione a tali problematiche. Essi possono essere, infatti, impiegati per incrementare le prestazioni sismiche degli edifici esistenti in c.a. attraverso interventi a basso impatto applicabili con un minimo grado di invasività o dal solo esterno; interventi classificabili come locali ai sensi delle normative sismiche oggi vigenti.

click to view

Ancoraggio di barre d’armatura post-installate

il nuovo metodo di dimensionamento secondo la TR069

L’articolo presenta il nuovo approccio progettuale introdotto dall’EOTA Technical Report 069 che considera le reali prestazioni dell’adesivo, in termini di aderenza, considerando anche potenziali fessure da spacco. Alcuni casi pratici sono presentati per evidenziare le potenzialità e gli aspetti critici del metodo.

.jpg)

click to view

PREVEDIBILITÀ DI UNA SCOSSA SISMICA DISTRUTTIVA

Task force Precursori

In sismologia uno “sciame sismico” è una sequenza di scosse sismiche di magnitudo limitata, che produce danni marginali agli edifici. Può durare fino a diversi mesi, rimanendo localizzata in una determinata zona.

Stabilire la probabilità che uno sciame sismico possa risolversi in un terremoto distruttivo (o main shock), è argomento di grande interesse per la Protezione civile.

Stabilire la probabilità che uno sciame sismico possa risolversi in un terremoto distruttivo (o main shock), è argomento di grande interesse per la Protezione civile.

click to view

JOINT FRP

"Sul sito ReLUIS è disponibile JOINT FRP v.1.0 (versione beta).

Software per la progettazione del rinforzo dei nodi trave-pilastro con FRP applicabile dal solo esterno. Il software è stato validato attraverso le prove sperimentali descritte in questo articolo"

Software per la progettazione del rinforzo dei nodi trave-pilastro con FRP applicabile dal solo esterno. Il software è stato validato attraverso le prove sperimentali descritte in questo articolo"

.jpg)

click to view

Structural 235

Online il nuovo numero

Il nuovo numero di Structural è disponibile nella sezione MAGAZINE con nuovi articoli sui seguenti temi: prevedibilità di una mossa sismica distruttiva; il nuovo metodo di dimensionamento di nuove barre d'armatura post-installate secondo la TR069; interventi leggeri e a basso impatto basati su materiali compositi per riduzione diffusa della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti in cemento armato; radioattività e durabilità dei pavimenti industriali in calcestruzzo poggianti su terreno; opere di sostegno ed uno sguardo sugli aspetti principali di competenza del Progettista generale.

click to view

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA SISMICA

PER ELEMENTI NON-STRUTTURALI IN EDIFICI OSPEDALIERI

L'importanza degli elementi non-strutturali nella progettazione sismica è ormai ampiamente riconosciuta sia nella comunità scientifica che nella pratica professionale. Questi elementi possono influenzare in modo rilevante la funzionalità degli edifici anche per basse intensità sismiche, come quelle che contraddistinguono gli stati limite di esercizio.

click to view

IL SOLAIO ALVEOLARE

NEL SUO SVILUPPO STORICO E TECNOLOGICO

Dopo alcune notizie storiche sulla nascita e sullo sviluppo del solaio alveolare in Italia ed in Europa, la descrizione delle diverse tipologie, delle sezioni tipiche e di alcuni dati statistici sulla sua diffusione, si illustrano le tecnologie ed il ciclo produttivo con i relativi controlli di processo e di prodotto.

Vengono poi richiamate le Normative di riferimento in Italia e nel mondo ed evidenziate le caratteristiche, i particolari requisiti geometrici e le verifiche più significative delle lastre alveolari (spalling, taglio trazione e flessione, punzonamento, ripartizione trasversale), le prescrizioni per i collegamenti agli appoggi in caso di continuità e con travi in opera, la resistenza al fuoco.

Vengono poi richiamate le Normative di riferimento in Italia e nel mondo ed evidenziate le caratteristiche, i particolari requisiti geometrici e le verifiche più significative delle lastre alveolari (spalling, taglio trazione e flessione, punzonamento, ripartizione trasversale), le prescrizioni per i collegamenti agli appoggi in caso di continuità e con travi in opera, la resistenza al fuoco.

click to view

PROGETTAZIONE DI TORRI EOLICHE IN ACCIAIO

PRINCIPALI ASPETTI LEGATI ALLA PROGETTAZIONE

L’articolo presenta una discussione sui principali aspetti da considerare nella progettazione di queste strutture, fornendo un quadro di minimo nella stima della sicurezza strutturale.

click to view

PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO DI UN CALCESTRUZZO A LUNGA DURABILITÀ

PER LE FONDAZIONI ARMATE NEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

Nel presente articolo sono sviluppate le prescrizioni di capitolato del calcestruzzo per le fondazioni armate del Ponte sullo Stretto di Messina (incassate in uno scavo del terreno saturo di acqua marina) sulla base della composizione elaborata con la tecnica del mix-design.

click to view

IL NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO

DELLA COPERTURA DELLO STADIO G. MEAZZA A MILANO

Il lavoro presenta le attività che hanno portato alla recente realizzazione del sistema di monitoraggio della copertura dello stadio G. Meazza a Milano. Per via della considerevole esposizione agli agenti atmosferici e per il vasto numero di elementi presenti, tale struttura rappresenta una sfida molto ardua ai fini del monitoraggio strutturale.

.jpg)

click to view

Structural 234

Online il nuovo numero

Nella sezione MAGAZINE del sito è disponibile il nuovo numero di Structural con approfondimenti sui seguenti temi: nuovo sistema di monitoraggio allo Stadio Meazza a Milano; prescrizioni di capitolato di un clacestruzzo a lunga durabilità per le fondazioni armate nel ponte sullo stretto di Messina; progettazione di torri eoliche in acciaio; sviluppo storico e tecnologico del solaio alveolare; valutazione della domanda sismica per elementi non-strutturali in edifici ospedalieri.

click to view

CORROSIONE DELLE BARRE DI ARMATURA

IN ELEMENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO

Nelle strutture in calcestruzzo armato (RC) la corrosione delle armature riveste un ruolo fondamentale tra i diversi fattori che ne determinano (o definiscono) la vita utile. L’articolo descrive una procedura di prova sviluppata specificamente per valutare la corrosione indotta da cloruri in elementi in calcestruzzo armato con e senza fibre in condizioni di esercizio (fase fessurata).

click to view

STUDIO DELL’EFFETTO DELLE FESSURE

SULLA DURABILITÀ DEL CALCESTRUZZO ARMATO

Nello studio proposto si sono considerati sei diversi calcestruzzi ottenuti con tre tipi di cemento (Portland, Portland-calcare e pozzolanico) e due rapporti a/c (0.45 e 0.55), sia in condizioni integre che micro-fessurate. Attraverso una prova di esposizione accelerata si è valutato l’effetto delle micro-fessure sulla penetrazione dei cloruri e sul coefficiente di migrazione dei cloruri.

click to view

Diagnosi del degrado delle strutture in calcestruzzo deteriorate per un loro corretto restauro

L’obiettivo di questo articolo è di esaminare le prove non-distruttive eseguite in situ e quelle distruttive eseguite in laboratorio sui provini estratti e sui campioni prelevati dalle strutture. La complementarità di queste prove, unitamente alle notizie al contorno sulla struttura consentiranno di emettere una diagnosi del degrado della costruzione e quindi di impiegare materiale e tecniche da restauro tali da non ripetere gli errori conseguiti nella costruzione originale dell’opera.

click to view

IL FUTURO DEL CALCESTRUZZO

Molteplici strategie con un obiettivo comune: la sostenibilità

L'articolo si focalizza sull’impatto ambientale del settore del calcestruzzo e mette in luce le più promettenti strategie finalizzate al miglioramento della sostenibilità del conglomerato cementizio, prendendo in considerazione la riduzione dell’impatto ambientale, l’incremento delle prestazioni e l’allungamento della vita utile degli elementi in calcestruzzo armato.